当時(ふた昔くらい以前) 私の温泉好きは少々異常だった。数ヶ月湯に浸からないと禁断

症状を呈するまでの重症患者だった。

我が国は火の国で温泉も多く、その数は何千にも達するだろう。私も、その中の、いくつか

を訪ねた。

そこで、今回、軽症患者の為にお薦めできる湯どころをご紹介し、ホームページの紙幅を費

することとした。が、終始、極めて断片的である。予めお断りしておく。

付記 1) これからの拙文は、私が、約20年ほど前に認めたものである。今回の為に、

特に、再訪もせず、特に大きく手を加えることもせず、そのまま掲載すること

とした。その真意は?

2) 但し、宿泊メモの類いは、できる限り、新しいものとした。

3) なお、温泉名の後ろの( )内については、

***……絶対に訪れるべきところ

**……訪れてみても損のないところ

を意味する。但し、当時の評点であるのでご注意を!

■ 黒薙温泉(黒部、***)

黒部峡谷はわが国で一番深く、険しい谷の一つで、立山と後立山連峰の八千八谷を縫って流

れる黒部川の渓流のことを云う。

現在、私たちが、探訪できるのは宇奈月温泉(**)から欅平(けやきだいら)までの約20㎞の

区間である。かって「人命の保証は致しません。」と切符の裏に朱書きされているのを承知の上

で乗ったとかいう関電の軌道も、昭和4年から、観光用に衣替えした。

今でも、幻の滝も、見られるかもしれぬという欅平から黒四ダムに至る上部軌道は生命の約束

がない(但し、業務用なので、一般の人は乗れない。)

冬期は豪雪の為運行はムリで、5月~11月までの間マッチ箱のようなトロッコが走っている。

この黒部峡谷鉄道は、ごうごうたる瀬音を足下遥かにして、そそり立つ絶壁にしがみつくように

トコトコ進む。ミニ列車の旅はスリリングで、次々と車窓をよぎる絶景に目を奪われていると、終

点・欅平までの90分もアッという間だ。

とりわけ、10月中旬には、迫りくる冬を前にして華やかな錦繍に彩られる。紅葉の名所は、ま

た、新緑の名所の言葉どおり、ここも決して例外ではない。

列車でのトンボ返えりも悪くはないが、この峡谷には仙境の湯・鐘釣温泉(***)など特色のあ

る温泉がいくつかあるので、これらの温泉に宿を求めれば心ゆくまで峡谷を堪能できる。

宇奈月駅をでると、すぐ、山彦鉄橋(全コース23の橋がある。)にかかり、早速トンネル(全コー

ス42のトンネルがある。)に入る。

ED18の機関車は、警笛を響かせながら、約25分で黒薙駅に着く。黒薙駅を過ぎると、ほん、

すぐに後曳橋にかかる。大支流・黒薙川をまたぐ、この、青い鉄橋は水面からの高さ70㍍、しか

も両岸は花崗岩の切り立った断崖で、おもわず、息をのむ。宣伝用のポスターにもよく使われて

いる。黒部川が、まさに、シャンパンの泡のようなしぶきをあげて流れている。

宇奈月へも引き湯している黒薙温泉へはここ・黒薙駅で下車する。トロッコは満員にもかかわ

らず、その時、ホームに降り立ったのは私のみである。もちろん、駅員などはいない。聞こえるの

は脚下の激流の音とセミの声のみ。心細いこと、この上なし。リュックから、半分、解けかかった

チョコを取り出す。

しかし、温泉へのアプローチはいい。温泉は、約1㎞さかのぼった、谷間にある山の湯だ。駅か

ら宿へは、通常、川沿いの山道をゆくが、、少し遠回りとなる。そこで、黒薙第二発電所のトンネ

ルを通る人も多い。私も、そのコースを、選択した。

ちっちゃな駅の目の前にはポッカリと黒い、大きな穴が口を開けていて、その中に、支線のレ

ールが延びている。一人で、ここに、入るのはやはり不気味だ。レールの枕木伝いに300㍍行く

と〝黒薙へ〟という道標があるから、ここから、右にとる。懐

中電灯は持った方がよい。頭のつかえそうなトンネルを潜っ

て、だらだら下りの、坂をまた数百㍍も行くと黒薙川畔に出

る。すぐ目の前に薬師堂があって、その脇を下ると農家風の

黒薙温泉旅館に着く。

但し、このコース、些か危険が伴うので宿では勧めていな

い。予め、トロッコの、通過時間を確認しておく方が無難であ

る。

注) 現在、このトンネルは、廃線となっている。

が、歩くことはできる。歩かれることを勧めま

す。歩き易くはなっているが、スピルバーグ

監督の、あの、『インディ・ジョーンズ』の世界

にいるような錯覚に陥ることは間違いない。

しかし、帰路は、崖沿いの道を歩かれると

よい。野草が咲き乱れるステキな道である。

宿の縁側で宿泊の手続きをする。この縁側が、また、なかなかに味がある。この縁側に座って

生ビールを飲むと、これが、美味いのなんの。見渡す限り一面は樹林で、ミズナラ、クロカキ、グ

ミの木があり、大岩の下から清水が湧き、草々が咲いている。

中には縁側の横手の玄関から入る。宿は古びた山小屋風の木造二階建てで、浴場は玄関か

ら湯治棟を通って、階段を下った下にある。野天風呂もあるが、余り、勧められない。

注2) 現在、素晴らしい野天風呂が、出来ているようである。

嘉永2年(1849年)開湯という湯で、湯量は豊冨である。単純硫黄泉で92度、余り熱いため

冷ましてから浴槽に注ぐほどだ。神経痛、リュウマチ、胃腸病に効くという。川の両サイドには滝

が多く、そこここから熱泉が湧いている。湯気が立つ川でイワナが釣れるともいう。しかし、私の

記憶では、特に食膳に珍しいものはつかなかった。が、近頃は、ウド、ワラビ、ゼンマイ、コゴメ

などの山菜やイワナを使った料理も素朴で、おいしいとも聞く。

宿は長期滞在の湯治棟と一般宿泊者用の本棟とが、傾斜のある、幅広く長い階段で結ばれ

ている。私は、この、鄙びた味わいを残す一軒宿に連泊したが、敢えて湯治棟の一室を望んだ。

二晩ともその階段の中央に、とてつもなく、大きな蟇(ひき)蛙がデンと腰を落ち着けていた。あ

たかも、通せんぼを、しているかのようであった。

湯治棟の客はその殆どが自炊生活である。真夏でも手が切れるほどに冷たい後立山の水が

流れっぱなしで、客は、それを天然の冷蔵庫として利用している。野菜あり、とうふあり、卵あり

…… 私は、療養中の人たちには申し訳なかったが、缶ビールを密かに潜ませた。

ここの宿の食事に趣向がないのは、こうした、自炊主体という背景からきているのかもしれな

い。いや、或は、こうした長期療養者に対する宿側の深い、優しい配慮に起因しているのかもし

れない。しかし、一般客にはアルコールの類いも出してくれる。

二泊目の夜は、松山からという、3人のギャルと同宿となった。当時の黒薙には特異なお客様

といえよう。グラマーで、美人のお嬢さんたちと湯治場の取り合わせ。しかし、格別、違和感はな

かった。

夜分、窓を開けて、明かりを点けていたので、羽蟻(?)の来襲を受けた。半端ではない。箒で

はき捨てねばならない程のおびただしさだ。黒薙は、また、虻(アブ)の覚悟も要求される。鐘釣(

温泉)もしかり。

ここから約1㎞奥に二見温泉があるが、旅館はない。さらに、上流に当る黒薙発電所付近まで

湧泉が多数あるという。

黒薙は峡谷中でも、余りかまいすぎない、最も素朴な温泉で、景勝のなかにある湯でもある。

料金もすこぶる安い。もちろん、冬季(12~4月)は休業だ。

穴場といわれる温泉は多いが、黒薙は穴場中の穴場である。これは、今も、変わりないようだ。

人気のある温泉のひとつ手前にいい温泉がある好例だと指摘した人もいる。

欅平から祖母谷(ばばだに)沿いに入ると、名剣

温泉(**) 祖母谷温泉(**)などもある。ここから

は白馬岳への登山道に至り、特に後者は純然た

る山男向きの湯ではある。

インフォメーション

黒薙温泉旅館

℡ 0765-62-1820

料金 宿泊客 10,000円前後

自炊客 4,000円前後

(各税別)

紀州公ゆかりの宿が残る龍神温泉。一説には国鉄を降車してから、温泉までの距離が、

最も遠い湯という。紀伊田辺または南部(早咲きの梅林で有名)からの竜神バスは延々3時間

~3時間30分(現在は約1時間40分) 日高川に沿って川ひだを縫うように進む。本数も少な

いから要注意。とにかく私の最も大好きな湯の一つで、既に10回近く訪れている。

海抜500㍍の深山幽谷の地にある温泉は、古くから、美人の湯(日本三美人の湯の一つ、

群馬・川中温泉、島根・湯の川温泉とともに)として名高い。役行者によって見つけられ、弘法

大師が難陀龍王のお告げによって開かれたというが定かではない。ただ、弘法大師が開いた

と伝えられる温泉は全国各地にあり、中には、マユツバものも多いが、ここはすぐ近くが聖地・

高野山だけに、このいわれ、信憑性もなくはない。竜神の名の由来もそこからきている。

江戸の頃、紀州藩主・徳川頼宣が、地租を免じたので一層発展し、藩主の泊まる上御殿、家

来の泊まる下御殿の外にも、階級別に分かれた五棟の浴場があったという。しかし、明治17

年の大火で焼失してしまい、その歴史を物語る文書なども全てが灰燼に帰した。

紀州山脈の奥深く分け入った秘境の一つではある。が、長時間バスに揺られていった所とは

おもえないほどに明るく、民家の構えも整っていて、僻村のイメージはない。バスで隣り合った

小学生の男の子が胸を張って答えた。「ここには公害はない。」と。耳の奥深く残っている。けれ

ども、あの男の子も、今は成人して公害が渦巻くこの大都会で働いているのでなければいいの

だが… まさしく清澄の里ではある。しかし、この里にさえ開発の波は、確実に、ひたひたと押し

寄せているのが分かる。

近くには中里介山先生の大作『大菩薩峠』の主人公で、盲目の剣士・机龍之介が傷ついた目

を洗ったという曼陀羅滝、天誅組や平維盛などの史跡も数多くある。土産話程度にはなる。何

処へ行っても、平家の落人の痕跡ともなると、僻地に多い。哀れを誘う。

曼陀羅滝で、私は、初めて河鹿(蛙の仲間)の姿

を見ることが出来た。美しい、澄んだ声は幾度も耳

にしてはいたが。その指は、何故か、4本だった。

吊り橋も幾つかある。特に町外れのものは定員3

名という細長い吊り橋で、真中辺りまでくると、かな

り、揺れる。何処でもそうだが、ここでも、土地の女

高生は自転車でサッサと渡ってしまう。夏なら深く

切り込んだ日高川の源流で水遊びくらいはできそ

うだ。釣り好きな人はアメノウオ(イワナ)釣りなど

は如何かな? 5~6月が解禁で、竿は宿にもあ

る。よく釣れるらしい。しかし、詰まるところ、5月の

新緑、秋の紅葉など自然を散策気分で歩く他には、

特に、目立ったものは何もない。それが、反面、取

得でもあろうか。

現在ある六軒(五軒か? 今は多い。)の宿のうち、最も、古い上御殿はその名の通り紀州の

殿様(和歌山城・城主)を泊めるために建てられたものである。瓦が黒光りし、街道沿いの障子

が白くぼーっとかすみ、時間の経過を感じさせる。宿泊当時、この宿の女主人であられた、龍神

綾さん(龍神氏を名乗って28代目に当る。)のお話では「お殿様はここへいらっしゃるのに駕籠

でいらっしゃたそうです。虎ヶ峰を越えて来る訳ですから、お供の人も、さぞかし大変だったこと

でしょうね」「昔は殿様の入るお湯を高湯といい、一番低い身分の人の入る湯を乞食湯と呼んだ

そうです。」ということだった。なお、付記すると、綾さんは美しく、礼儀正しく、いつも笑顔を忘れ

ず、品のいいお方だったという印象が強い。後年、某人が、「さぞかし、昔は美人だっただろう。」

と記述されていた。

例の大火の後、すぐに、復興し、昔のままに建て直されたもので、今も、往時の面影をここかし

こに忍ぶことが出来る。旧街道に面した格子づくりのたたずまい、広い土間に高い式台を玄関

や二階の一番奥に高く造られた御成りの間など。御成りの間に御簾(みす)をかけ殿様の部屋

とされたが、私も、ここに二度泊めていただいた。確かに大名気分が味わえる。

この上御殿に限らず、宿の殆どは、川の崖っぷちに乗り出すように建てられている。日照時間

も全く短い。

美人づくりの湯は重曹泉47度。美肌作用を筆頭に胃腸病(飲用) 皮膚病、痔疾、脚気にい

い。もっとも、温泉なんてものは、大概痔疾には良かろう。

泉源である上御殿をみてみると、お風呂場は小さな階段を幾つも下りたところにあり、透明な

お湯が槙の木で造られた浴槽~川に面している~からあふれている。浸ると肌ざわりが大変滑

らかで、2~3回も入ると、石鹸を落とした後も肌がつるつるしている。うなずけるもののある湯

である。川畔には、小さいが、湯煙を上げる共同浴場もある。もっとも、珍しく、私は一度も入っ

てはいないが。全体に何か古い歴史を感じさせる湯場ではある。

近年、高野山から紀州の尾根・護摩ノ壇山の裾を通る高野龍神スカイラインも通じた。

また、ここ・龍神温泉は、才女・有吉佐和子さんによる『日高川』の舞台ともなった。その作品

は先述の龍神家をモデルとしているらしい。小説に登場する髪の長い、美しい娘さんには綾さん

のイメージがある。

インフォメーション

上御殿 ℡ (0739)79-0005

料金 15,000円~20,000円(税別)

国民宿舎・龍神温泉ロッジ

℡ (0739)79-0331

龍神観光協会

℡ (0739)78-2222

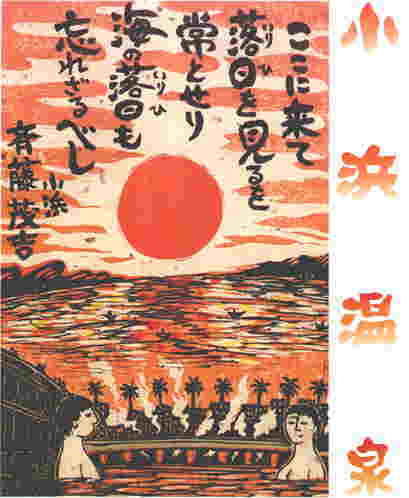

九州にも温泉は数多い。そして、私の、好きな湯の一つに海浜温泉・小浜がある。

雲仙岳の西麓、橘湾〔または千々石(ちぢわ)湾〕沿いに湧く明るい温泉である。食塩泉で80~

100度と高温を誇る。神経痛、婦人病、貧血などに良いと云われる。長崎本線・諫早(いさはや)

駅からバスで約50分。夕日が沈む美しさは定評があり、夜の漁り火も旅情を慰めてくれる。湾に

面して、細長く、設備の良い旅館が連なる。湯量の豊富な温泉とおもえばいい。温泉街は落着い

た雰囲気で、湯治客や避暑、避寒、海水浴客にも最適である。海の向こうに野母半島が望め、こ

こへの落日は、文句なく、素晴らしい。

熱泉は海へ流れ出すほど豊富で、家並みの間から、道路の端から、といった風にそこかしこか

ら湯煙がもうもうとあがっている。まさしく、温泉そのものの上に乗っかった旅館(30数軒)街とい

った感もなくはない。海水

からも噴出しており、壮観

である。熱泉は小浜観光

ホテルのプールや国民宿

舎脇の町営プール、熱帯

植物園にも使われている。

寛永14年(1637年)の

島原の乱以来、本多家が

再興、代々湯太夫と称して

いたというから古い湯治場

とみてよい。それを裏付け

る訳でもないが、海岸通か

ら少し入った裏手にコンコ

ンと湧き水が出ている『庄屋元跡』があり、昔の石垣が残っている。その落着いた雰囲気は、表の

温泉街とはまた違うたたずまいの一角である。

ここからバスで約30分で雲仙地獄に着く。一大観光地として知られている。初夏のミヤマキリシ

マ、秋の紅葉、真冬の霧氷…と続く。

諫早から小浜に近づく辺りの、車窓から見下ろした、千々石湾の東洋的な美しさは表現のしよう

がない。まさに一幅の水墨画を観るが如きである。ここは、かっての、人気TVドラマ『事件記者』

の原案者・作家の島田一男氏の代表作『上を見るな』の舞台ともなっている。その(推理)小説は

諫早~千々石湾~小浜、雲仙を背景として展開する。なお、その起点の諫早は、昭和20年代に

大水害に遭い、その痛ましい痕跡を今もありありと残している。

なお、私は、この時の宿を国民宿舎・望洋荘に求めた。国民宿舎でこれほどデラックスなものも

少ない。建物は、ピラミッド形の大浴場を中心にした、鉄筋三階建てで、その、ご当地、ご自慢の

夕日を眺めながら憩えるベランダ風の展望露天風呂もあるというほどの力の入れようだ。もちろ

ん、男女別である。

海に面しているから、出る料理も、やはり海の幸が多いようである。スズキの刺身や、サザエに

アワビ、名物のカタクチイワシなど、など。特別料理の鍋物や磯焼きも高くない。時にはガンバの

出ることもあるという。ガンバとはフグのことで、「棺桶ば用意してこ」というところからきている。近

海ではボラがよくとれ、そのボラの子を塩漬けにして

干したものが、ご存知の、カラスミで、これは高価だ

が、左党にはこたえられない。

インフォメーション

小浜観光協会

℡ (0957)74-2672

国民宿舎・望洋荘

℡ (0957)74-3141

室数 27室

収容人員 100人

料金 約7,000円

■ 烏帽子の湯(信州、***)

信越本線・長野駅で下車後、長野電鉄で須坂(女工哀史の名残を留める。)まで行き、そこから

日本のスイスと云われている山田高原牧場行きのバス(本数少ない。牧場までは約1時間10分)

を利用する。

松川渓谷(10月の紅黄葉には気を狂わされる。湯の成分の関係で、渓流には魚が住まないと

いう。)沿いに静かな、湯治場風の高原温泉が点在する。下流から山田(***) 五色(ごしき、**

*) 七味温泉(***)がそれで、最近では、標高1,600㍍に位置する広大な山田牧場に奥山田

温泉も開発されているようだ。これらを合わせて俗に南志賀温泉郷と呼

ばれている。

七味温泉については、後日に、残しておこう。

その五色と裏見の滝と云われる雷滝の中ほど辺りだったと記憶してい

るが、もう一つ烏帽子の湯と呼ばれていた、知られざる野天の湯があ

る。いや、あったと言った方が適切となっているやもしれない。この湯を

知っている人は、地元でも、殆どいなかった。

番屋が一軒あるだけで、もちろん、宿はない。しかし、誰でも気軽に入れる。バス道から白樺の

入り混じった、うっそうとした木々の間を約数十メートル下った(松川)渓谷のきわにあって、湯舟

は少しでも水嵩が増そうものなら忽ちにして水没してしまいそうだ。入り口に造られた昔ながらの、

小さな杣小屋で芳名録に記帳するだけで、入湯料も要らない。

湯は、渓谷沿いの殆どの湯と同様、硫化水素泉(?)で、無色透明、泉温は約90度。とりわけ、

胃腸病に効能があるとのことだった。

肌ざわりの良い、滑らかな湯にのんびりと浸かったのち、番屋の

おじさんと酒どころ・信州の冷酒を湯呑茶碗でかわす楽しさは格別

だ。あのときの野沢菜のうまさは終生忘れがたい。

また、地元の人しか入っていないと言っても過言ではなく、その

人たちに交じって湯を浴びているとお国言葉が耳に心地よい。

注) 烏帽子の湯は、この時点から、8~9年前に東京の

ある業者によってボーリングされた。

何しろ、認めたような湯なので、現在はどうなってい

るかは保証の限りではない。行きたい方はよく調べて

下さい。

そんなに狭い湯でもない。しかし、女性には??

インフォメーション

五色の湯旅館(℡ 026-242-2500)

が良かろう。

または、信州高山温泉郷観光協会(

℡ 026-245-1100)にでも…

PS) 湯の旅も、へるすに、最適な一つです。

コーヒー・ブレイク

≪ 温泉一口メモ ≫

★ 温泉とは?

温泉法で定められた泉源温度25度以上のものをいいます。

冷泉(鉱泉)を沸かしたものも温泉ということを、今は、認めら

れています。

★ 温泉の発見

一番多いのは動物の発見したという温泉です。例、鹿教湯(

かけゆ)温泉(鹿、信州) 鳩ヶ湯温泉(鳩、福井) 俵山温泉(

猿、山口)

伝説的なものでは、弘法大師(空海)や僧・行基が巡錫の

折りに見つけたといわれるものです。龍神温泉がそうです。

★ 温泉の入り方

簡単に考えられていますが、なかには難しいものもあります。大概はその入浴方法

を浴場に掲示しています。特に、湯治の方は、固く守って下さい。

★ 混浴のこと

もともと温泉は混浴が原則でした。今でもみちのくなど辺地にゆくほど、また湯治場

風な温泉では混浴が多く残っています。脱衣場は男女別でも、湯槽は、一緒といった

具合です。

★ 日本三古湯

『日本書紀』に〝牟婁(むろ)の湯〟として登場する白浜温泉(紀州、***) 同じく『

日本書紀』に出てくる有馬温泉(神戸、***) 『伊予国風土記』による神代に開湯され

たという道後温泉(松山、***)の三つで、何れも大温泉です。

★ 美作三湯

いい湯だなぁ 【第2弾】

乞う、 ご期待!!

吉野温泉(元湯)〔大和、***〕 (pdfファイルの目次へ)

湯泉地(とうせんじ)温泉〔十津川、***〕

川湯温泉〔熊野、***〕 (温泉があぶない!!へ)

夏山(なつさ)温泉〔紀州、***〕

湯の花温泉〔紀州、***〕

蔦温泉〔十和田、***〕

酸ヶ湯(すがゆ)温泉〔十和田、***〕

鐘釣温泉〔黒部〕

道後温泉〔松山〕

浜村温泉〔鳥取、***〕 《 砂の男(?) へ 》

関金温泉〔鳥取、***〕

三瓶(さんべ)温泉〔島根、***〕

湯抱(ゆがかい)温泉〔島根、***〕《 真実は??… へ 》

温泉津(ゆのつ)温泉〔島根、***〕

有福温泉〔島根、***〕

柴石(しばせき)温泉〔別府、***〕